Kristallisation aus einer übersättigten Lösung

Eine Kunststoff-Pipette wird gefüllt mit übersättigter Lösung von Natriumacetat und zugeschweißt. Nach Abschneiden des Pipetten-Endes lässt sich ein exothermer Kristallisations-Prozess, verbunden mit einer Volumenreduktion, beobachten.

Einführung

Experimente, bei denen Kristallisations-Prozesse vorgestellt werden, sind attraktiv für Schüler und Studenten. Manchmal äußern sie sich in der spontanen Entstehung wohl definierter Kristalle hübscher geometrischer Formen. Ein anderes Mal sieht man ihre Entstehung bei der Umwandlung einer Flüssigkeit in einen Feststoff verbunden mit Wärmefreisetzung. Dieser Vorgang wird in der Literatur als Demonstrations-Experiment beschrieben, bei dem ein Stalagmit wächst. Dabei wird eine übersättigte Lösung von Natriumacetat auf ein Uhrglas gegossen, das einige Natriumacetat-Kristalle enthält. Wenn die Lösung auf die Kristalle trifft, kristallisiert sie aus und bildet eine Säule.

Material

Reagenzglas (12 mm x 75 mm), 2 mL-Spritze, Pinzette, Mikrobrenner, Kunststoff-Pipette, Permanent Marker.

Chemikalien

6 g Natriumacetat-Trihydrat

Abb. 1. Material

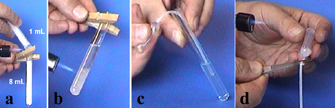

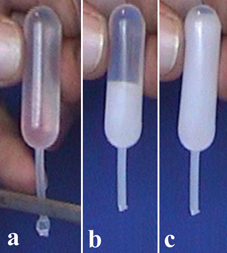

Abb. 2. Herstellung der verschlossenen Pipette mit übersättigter Lösung

Experiment

Gib 6 g Natriumacetat-Trihydrat in das Reagenzglas. Füge 0,5-1 mL destilliertes Wasser zu (Abb. 2a). Erhitze das Reagenzglas so lange mit der Flamme des Mikrobrenners (Abb. 2b), bis eine klare Lösung ohne einen einzigen Kristall entstanden ist. Erhitze zusätzlich noch einige Minuten lang. Die Temperatur der Lösung sollte 10-20 ºC über der Schmelztemperatur von Natriumacetat-Trihydrat liegen. Fülle nun die Pipette mit der Lösung. Es darf keine Luft mehr darin sein. Das wird erreicht, indem man die Pipette nach unten biegt (Abb. 2c), den Pipetten-Kopf zusammenpresst, bis die Luft restlos herausgedrückt ist. Dann lässt man ihn los, während das Ende in die Lösung taucht. Das Pipetten-Rohr wird nun zugeschweißt. Dazu hält man es zum Schmelzen weit genug vor die Flamme des Mikrobrenners, dass es sich nicht entzündet. Sobald das Rohr umknickt, presst man die geschmolzene Stelle fest mit der Pinzette zusammen (Abb. 2d). Das Ende des Rohres kann nun abgezogen werden. Die verschlossene Pipette mit der Lösung lässt man langsam abkühlen (kein Kühlen mit Wasser oder Kälte-Spray). Nachdem sie abgekühlt ist, kann die Kristallisation gestartet werden, indem das Pipettenende abgeschnitten wird (Abb. 3.). Der Schnitt sollte langsam erfolgen,, damit die Lösung kurz in Kontakt mit dem Metall der Schere bleibt. Unter Verwendung eines Thermometers lässt sich die exotherme Reaktion quantitativ vorführen (Abb. 4).

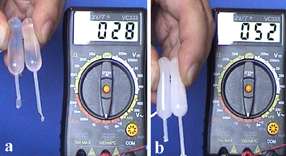

Abb. 4. Exotherme Reaktion

Lösungen können unterschiedliche Mengen gelöster Stoffe enthalten. Abhängig davon lassen sich drei Fälle unterscheiden:

a) Eine ungesättigte Lösung enthält weniger gelösten Stoff als bei einer bestimmten Temperatur möglich ist. Fügt man noch mehr von diesem Stoff zu, dann löst er sich auch noch.

b) Eine gesättigte Lösung enthält gerade so viel gelösten Stoff wie bei einer bestimmten Temperatur möglich ist. Fügt man einer gesättigten Lösung noch mehr von diesem Stoff zu, dann löst er sich nicht mehr.

c) Eine übersättigte Lösung enthält mehr gelösten Stoff als eine gesättigte Lösung. Fügt man einer übersättigten Lösung noch mehr von diesem Stoff zu, dann bewirkt das Kristallisation. Übersättigte Lösungen sind nicht stabil. Sie können leicht durch mechanischen Stress oder durch Zugabe von „Impf-Kristallen“ gestört werden. Im vorliegenden Experiment geschieht dies durch den Kontakt der Lösung mit dem Metall der Schere (Schneiden oder Stechen mit einer Nadel).

Im Unterschied zu diesem wohlbekannten Experiment ist die vorgestellte Form als Schüler-Experiment möglich. Sie spart Zeit, indem man die Lösungen in den verschweißten Pipetten vorbereiten kann. Die Lernenden fassen dabei die Pipette an, fühlen die freigesetzte Wärme und die Volumenkontraktion. Das ermöglicht Schlüsse und motiviert dazu, über die Ursachen, nämlich die dichtere Packung von Molekülen und Ionen nachzudenken.

Unter Verwendung von zwei Pipetten und eines digitalen Thermometers lässt sich der Temperaturanstieg messen.

Ein Dankenschön an Dr. Peter Schwarz für die Übersetzungen des Texts.